こんにちは。GMOリザーブプラスです。

「予約システムお悩み相談① 順番待ちシステムで患者離れの未来がやって来る?「隠れ待ち時間」に注意」でお伝えしたように、以前は医療機関を受診するとなると「待たされるのは仕方がない」と考えるのが一般的でしたが、今では患者さんの意識は大きく変わりつつあります。

スマートフォンの普及により、乗り換え案内アプリや地図アプリを使って目的地までの所要時間を正確に逆算し、時間通りの行動をするのが当たり前になっていることから分かるように、患者さんの多くが日常生活のあらゆる場面で時間効率を強く意識していることがその背景にあります。

こうした「逆算思考」が定着した現代人にとって、先の読めない順番待ちや長時間の待ち時間は大きなストレスです。

そのため、「何時に診察されるか」がある程度見通せる時間予約制のクリニックが、自然と選ばれるようになってきているのです。

今回は、患者さんの「待ち時間」に焦点を当て、なぜ今の患者さんがこれまで以上に「待たされること」に敏感になっているのかを紐解きながら、これからのクリニック経営のヒントとなる視点をお伝えできればと思います。

1.待ち時間が与える印象とクリニックへの影響

まずは、患者さんがクリニックを訪れた際に「待ち時間」をどう感じているのか、そしてその印象がクリニック全体の評価にどのように影響するのかを見ていきましょう。

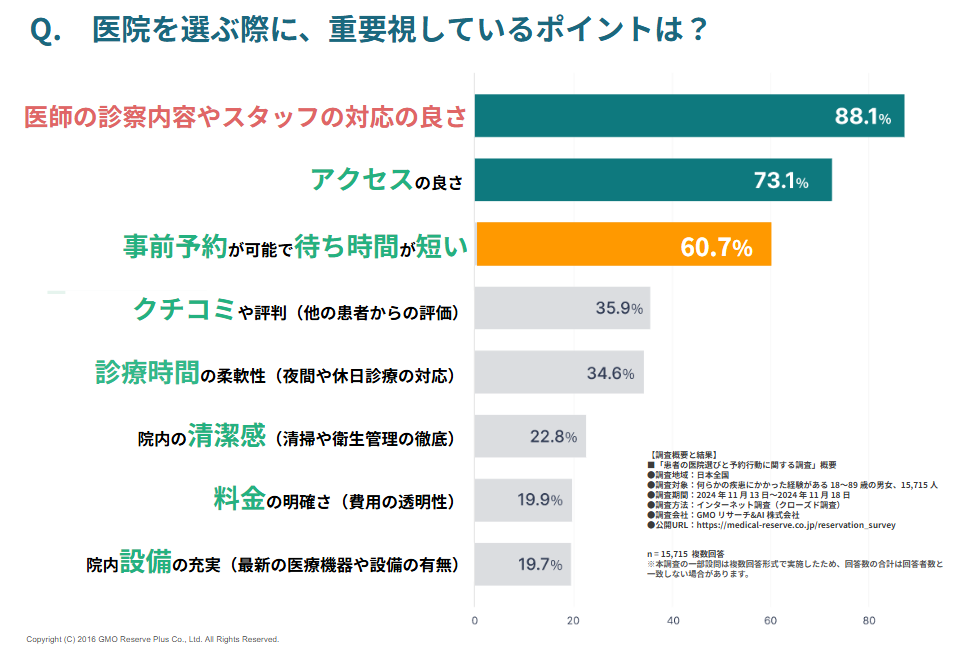

弊社が全国の患者1万5000人を対象に実施した『患者の医院選びと予約行動に関する調査』では、「医院選びの際に重視する点」として、「医師やスタッフの対応」「アクセスの良さ」に次いで、「待ち時間の短さ・予約のしやすさ」を挙げた方が60.7% にのぼりました。

この結果から、多くの患者さんが医院を選ぶ際に「待ち時間」も重要な判断基準として捉えていることが分かります。

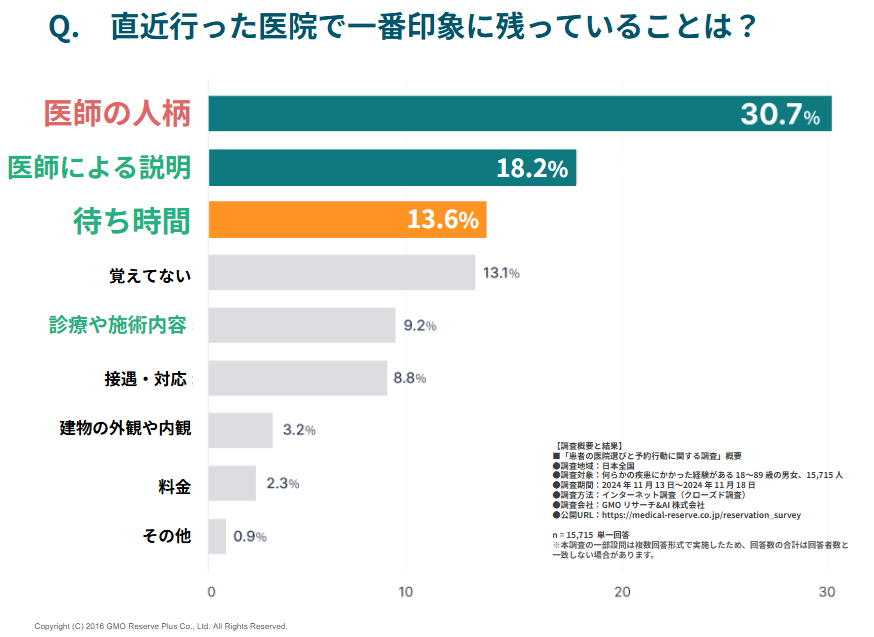

また、「直近で最も印象に残ったこと」を尋ねた質問(単一回答式)では、「待ち時間」と回答した方が13.6% と、「医師の人柄」や「医師による説明」に次いで多く、一定の影響があることがうかがえます。

つまり、待ち時間は医院選びの段階でも実際の体験後の印象にも大きく関わる要素であり、患者満足度を左右する重要なポイント といえると思います。

2.なぜ「長く待った」という体感は印象に残りやすいのか?

参考までに、患者さんが「待たされた」という印象を強く持ちやすい理由について触れておきます。

心理学的・行動経済学的な観点からは、以下のような傾向が知られています。

● 人はポジティブな出来事よりもネガティブな出来事の方が強く記憶に残る傾向がある

● 体験全体ではなく、「最も印象的な瞬間」と「最後の印象」が記憶に残りやすい

そのため、「長く待った」「案内がなかった」などの不満やストレスが先行すると、たとえ診察が丁寧であっても、その良さが記憶に残らず、満足度が下がってしまう恐れがあります。

こうした「待たされた印象」は、ちょっとした配慮や対応である程度和らげることも可能ですが、根本的に解消するには、やはり仕組みそのものを見直すことが重要です。

弊社では、来院数が多く混みあうクリニックほど「時間予約制(または時間帯予約制)」の導入が有効だと考えています。

患者さんの流れをあらかじめコントロールすることで、不確実な待ち時間をできるだけ減らし、ストレスの少ない受診体験を実現しやすくなるからです。

3.時間予約制は「いつ呼ばれるか分からない」不安の解消になる

もちろん、「予約を取っても、結局待たされるのでは?」と考える患者さんは一定数いらっしゃいますし、弊社にご相談いただくクリニック様からも、「予約制にすると、時間通りに診られなかったときに、かえって患者さんの不満が大きくなるのでは?」という懸念の声をいただくことは少なくありません。

しかし、だからといって、今まで多くのクリニックが採用してきたような順番待ち方式で運用する場合の、患者さんが「いつ呼ばれるか分からない」状態のまま、長時間拘束されてしまう問題は無視することができません。

これに対して時間予約制または時間帯予約制にした場合、患者さんは「この時間に行けば診てもらえる」という安心感を持てるようになり、結果的に拘束時間そのものが短縮されます。

もちろん、予約制を導入することと、患者さんの待ち時間が短縮できることはイコールではありませんし、実際に、予約制を導入された弊社のお客様は、患者さんをお待たせしないための努力や工夫を人一倍重ねていらっしゃいます。

ここでお伝えしたいのは、順番待ち方式と時間予約制の根本的な違いが、患者さんにとって時間が読めるかどうかという点 であることです。

そして、時間を読めるのは患者さんだけではありません。クリニック側も時間の流れをコントロールする予約管理と収益アップのための新しい取り組みなどが可能になっていきます。

このあたりのお話は、「なぜメディカル革命で予約を管理するとクリニックの収益が上がるのか?」シリーズ で解説していますので、ご興味ある方はお読みください。

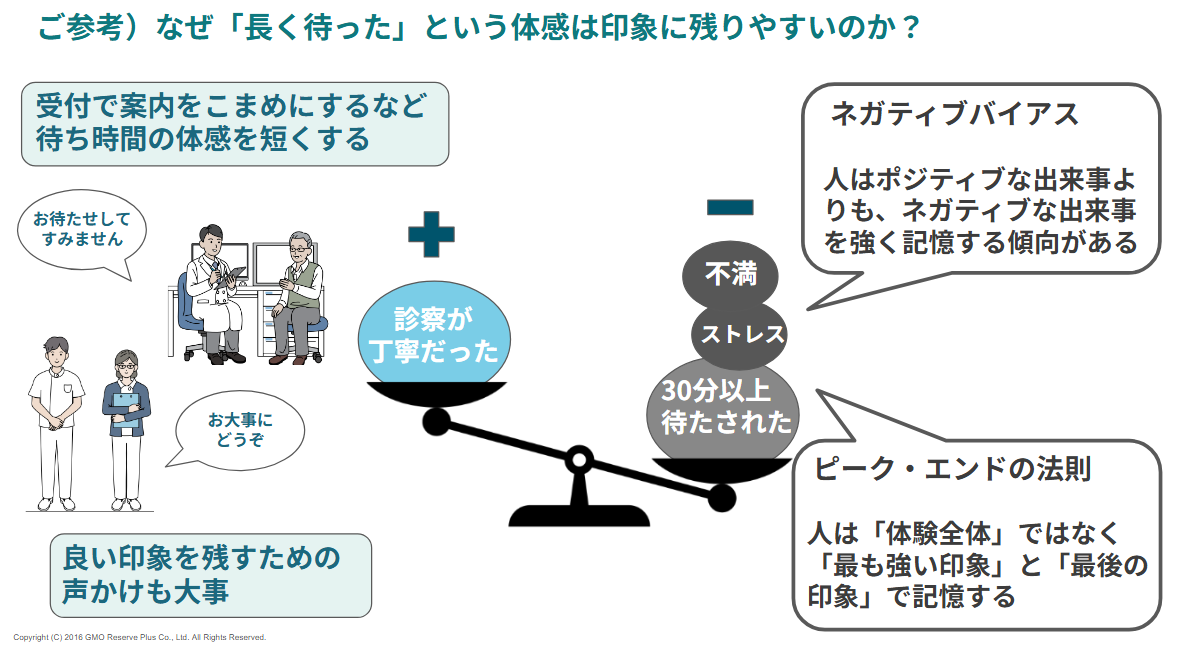

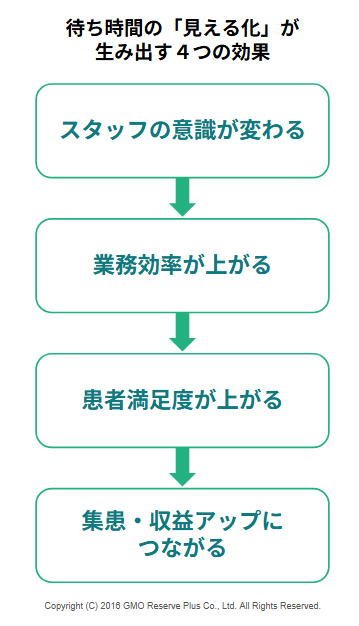

4.待ち時間の「見える化」が生み出す4つの効果と好循環

待ち時間を短縮するためには、まずは日々の診療の中で、どのぐらい患者さんをお待たせしているのかを把握する必要がありますね。

お使いの電子カルテや予約システムで実際の待ち時間を算出可能でしたら、まずは数字を出してみる、つまり可視化することから始めていただければと思います。

そして、待ち時間を可視化することでどのような効果があるのかを考えてみてください。

弊社が考える効果は以下のとおりです。

① スタッフの意識が変わる

待ち時間を数値で可視化することで、「自分たちの対応が、患者さんの院内滞在時間にどう影響しているか」が把握でき、スタッフの業務に対する意識が自然と高まります。

たとえば、

・混雑する時間帯を共有し、認識合わせする

・会計や処置の時間を短縮する工夫を考える

・医師や看護師との伝達・連携方法を改善する

など、これまで漠然と感じていた改善意識がより明確に意識されるようになります。

② 業務効率が上がる

意識が変わると、自然と業務フローの見直しが進みます。

・無駄な確認作業がないか、他の方法で運用できないか

・患者さんが滞留するポイントを整理し、詳細を把握する

・患者さんへの声かけタイミングを変える

などにより、全体の流れがスムーズになり、1人あたりの処理時間も改善されます。

③ 患者満足度が上がる

実際に患者さんが「待ち時間を短く感じた」「受診がスムーズだった」と実感するようになると、満足度や評価(Googleクチコミなど)にも変化が表れます。

冒頭でお伝えしたように、最近はとくに「待ち時間が短い」ことがクリニック選びの大きな判断基準になっているため、リピーター獲得や離脱防止に直結する効果が期待できます。

④ 集患・収益アップにつながる

患者満足度が向上すれば、紹介・口コミが自然と増えます。

さらに、回転効率が上がることで1日の診療数も安定し、売上のベースが底上げされる好循環が生まれます。

このように、「待ち時間を見える化する」という一歩が、クリニック経営全体の改善と安定につながっていくのです。

5.メディカル革命の「待ち時間統計」を利用して収益向上を実現した例も

弊社が提供している予約システム『メディカル革命 byGMO 』では、受付〜診療〜会計までの患者さんの滞在時間を自動で可視化する「待ち時間統計」機能を提供しており、混雑の傾向やボトルネックを数値で把握していただけるようになっています。

これにより、「何となく混んでいる」「午前はバタつく」といった感覚的な課題を、具体的な改善施策につなげることが可能です。

実はこの「待ち時間統計」機能は実際のクリニック現場のニーズから生まれた機能です。

あるお客様から「患者数の増加に伴い待ち時間が長くなり、それが医業収益の減少につながっているのではないか」とのご相談をいただいたことをきっかけに開発いたしました。

このお客様では、患者さんの予約時間から診察呼出しまでの平均待ち時間は20分以上でしたが、当機能のベータ版を試用いただき、同時に院内での動線を見直した結果、次の効果が得られ、待ち時間が平均11分まで改善しました。

「待ち時間統計」機能を利用したクリニック様で実現したこと

1.数値を把握することでスタッフの意識が向上

2.動線の見直しや会計待ち時間の短縮など、具体的な改善策を実施が可能に

3.その結果、待ち時間の短縮が実現

この改善により、患者満足度が向上し、予約数の増加や売上向上にもつながっています。

6.「時間をデザインする」視点がこれからのクリニック経営を支える

弊社では、医療経営の質を高めるうえで、「時間をデザインする力」が大きな鍵になると考えています。

患者さん・医師・スタッフ、それぞれの時間が適切に尊重されることで、無理のない診療体制と、持続可能な運営が実現します。

「待ち時間の短縮」は一見小さな取り組みに見えるかもしれませんが、クリニック全体の満足度や評価、経営効率に直結する重要な改善ポイントです。

そして、弊社の経験上、運用がうまく回っているクリニック様は、職員のチームワークが良く、こうした取り組みを職員全員で意識的に行っているという特徴があります。

「患者さんの待ち時間が長い」「クレームが増えている」「スタッフの業務に余裕がない」といったお悩みをお持ちであれば、まずは現状の可視化から始めてみるのがおすすめです。

本記事が、今後のクリニック運営を見直すうえでの一つのヒントになりましたら幸いです。

順番待ちから時間帯予約に変更した/併用されている医療機関様の事例

●皮膚科の当日順番待ち受付から時間帯予約への移行を理想的に実現(日野皮フ科医院様 福岡県)

●小児科にうれしい機能満載!予約管理カレンダーは順番待ちと事前予約の並行管理が不可欠の小児科で本領発揮(すぎはら小児科・アレルギー科様 北海道)

●電話応対数50%削減を実現。時間帯予約への切り替えで診察の事前準備が可能に

IVR(電話自動応答システム)でもMRI検査の予約が可能に。70歳以上の患者さんが多く利用中(高木外科内科様 愛知県)