こんにちは。GMOリザーブプラスです。

前回の記事では、順番待ちシステムの「順番通りに診察をする」というシンプルなルールが一見公平そうではあるのですが、実際には早い順番が取れなかった大多数の患者さんに「いつ呼ばれるか分からない」心理的な拘束時間とストレスを与えている可能性があるという例をお伝えしました。

お仕事をしている方、小さな子を一緒に連れて行く必要がある方、用事が他にもあるという方が、WEB順番待ちシステムで当日の順番を取るタイミングが5分出遅れてしまったために1時間以上待つという表示を見たら、受診を諦めてしまうかもしれません。

また、反対に、クリニック側は早い順番を取れずに受診を諦めた方の中にいらっしゃったかもしれないクリニックの専門性を評価し、通い続けてくれる「優良顧客」を獲得する機会を失ってしまうリスクはないでしょうか?

弊社にも、

「運用を変えたいがどのように変えるべきか?今から変えることができるのか?」

というご相談をいただくことが増えてきました。

もちろん変更は可能です。

ただし、毎日の業務に追われている職員様にとっては、たとえ小さな運用の見直しであっても「また仕事が増えるのでは?」という不安を感じやすいものです。

加えて、クリニックの規模にかかわらず、日々の診療では患者様のニーズや診療内容が実に多様であり、それに応じた柔軟な対応が求められます。そのため、「順番待ち」か「予約制」か、どちらか一方に決めてしまう二者択一の考え方では、現場の実情にそぐわないケースも少なくありません。

むしろ、「どちらも取り入れる」という柔軟な併用スタイルを前提としながら、クリニックの診療体制や患者様の特性に応じて、どのように併用していくのが最適かを考えていくことが、これからの医療現場に求められるのではないでしょうか。

本記事では、弊社が実際に予約制のご導入をご支援したクリニック様の順番待ち制と予約制の併用パターン例をご紹介していきます。

「どのパターンであれば無理なく予約制を取り入れることができるか」を検討するきっかけとしていただけますと幸いです。

1.順番待ち制と予約制、それぞれの特徴は?

まずは、それぞれの運用方法の特徴を整理しておきましょう。

クリニックにおける順番待ち制と予約制の運用の特徴

| 運用方式 |

メリット |

デメリット |

| 順番待ち制 |

● 急な症状で受診が必要な患者を受け入れしやすい

● 「順番」というシンプルさゆえに手軽に始めやすい |

● 混雑しやすい

● 待ち時間の不満が出やすい

● 来院数のバラツキがあり、日によって職員の残業が多く発生する

● 売上の見通しが立ちにくい

● 「優良顧客」獲得の機会を失うリスクがある |

予約制

(時間予約・時間帯予約) |

● 診療スケジュールが立てやすい

● 業務が効率化しやすい

● 患者の利便性が高く、ストレスが少ない |

● より効率化を求められる(時間に縛られやすい)

● ドタキャンや遅刻の影響を受けることがある

● 待たせたときの不満が出やすい |

どちらも一長一短ありますが、順番待ち制・予約制のいずれかを採用されているクリニック様におかれましても、上記で挙げた特徴については、おおむね共感いただけるのではないでしょうか。

次は、実際の「順番待ち制と予約制の併用パターン」の事例をご紹介します。

2.現場で実践されている併用パターン例

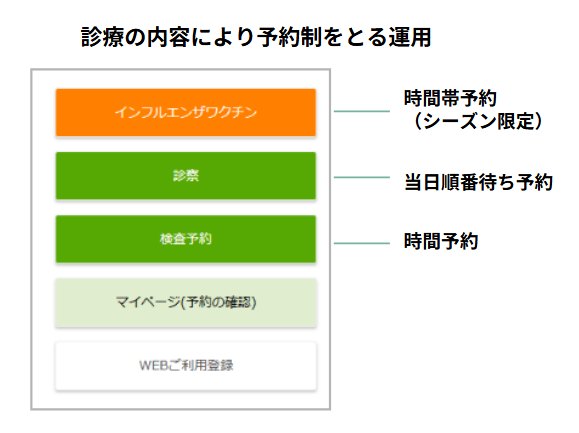

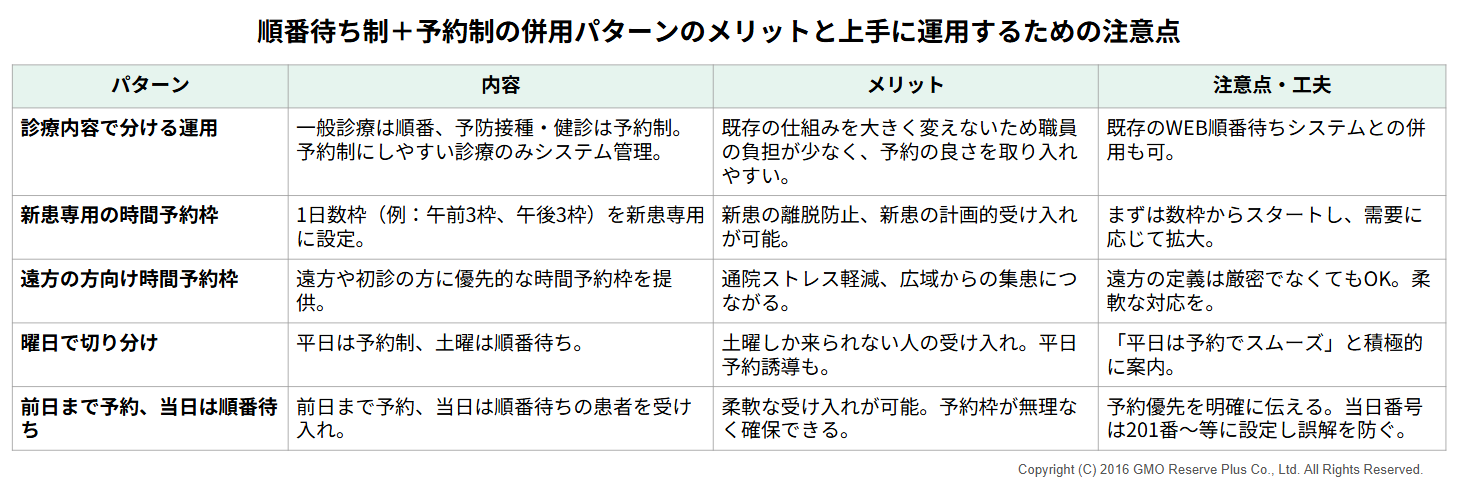

2-1. 診療内容で分ける運用(一般診療=順番、予防接種や健診=予約)

順番待ち制と予約制を併用しているクリニック様で一番多いのがこのパターンです。

たとえばインフルエンザワクチンや健診は事前予約に限定し、 一般外来はいつでも来院OKというハイブリッド運用。

まずは予約制にしやすい診療のみを予約システムで管理する、という方法です。

患者さんが順番をWEBから取ることができるWEB順番待ちシステムを利用しているというクリニック様も、一般診察はこれまでどおりの運用となるので、予約制の良いところをプラスで取り入れることができ、職員様の負担も少なく済みますね。

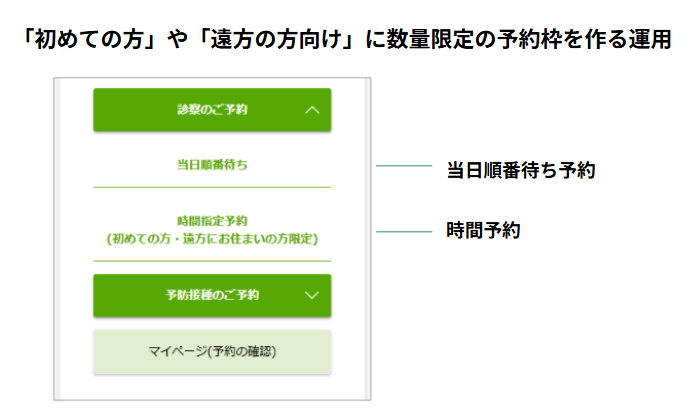

2ー2. 1日数枠だけ「新患専用の時間予約」を設定

これは新患を毎日一定数確保したいクリニックにとって非常に効果的な方法です。

冒頭でお伝えしたように、初めてクリニックを受診する新患は、当日の朝、WEBで順番を取っても2時間待ちだったり、いつ呼ばれるか分からないのであれば、受診を諦めるか他のクリニックを探す人も出てくるでしょう。

「診察は順番待ち」というルールに固執しすぎると、新患が離脱してしまう可能性があり、結果的に『新患を一人でも多く受け入れたい』というクリニックの意図に反することになりかねません。

インターネット検索を通じてクリニックを選ぶことが、いまや患者さんの受診行動の主流となっています。こうした状況を踏まえると、新たな予約導線を増やすことは新患の流入にもつながる重要な取り組みです。特に、「1日数枠のみ新患専用の予約枠を設ける」という方法は、クリニックの意図と忙しい世代の患者さんが求める利便性の両方を満たすため、ぜひ取り入れていただきたい仕組みです。

たとえば1日午前3枠、午後3枠が毎日埋まるようでしたら、徐々に枠数を増やしていくことも検討できますね。

2-3. 1日数枠だけ「遠方の方向け時間予約」を設定

「遠方から来られる方には、時間予約枠を優先的にご案内」するクリニックもあります。

長距離移動の患者さんにとっては通院ストレスが軽減され、通いやすさにもつながります。

弊社のお客様の例では、遠方の定義は厳格にしておらず、「初めての方、または遠方にお住まいの方」としていらっしゃいましたが、とくに問題はないようです。

このような対応は、患者さんの事情に合わせた柔軟な対応をしてくれるクリニックとして認識され、結果としてより広いエリアからの患者さんを集めることが可能になります。地域の患者さんだけでなく、新しい層の来院機会を広げる意味でも、この運用は大きなメリットになると言えるでしょう。

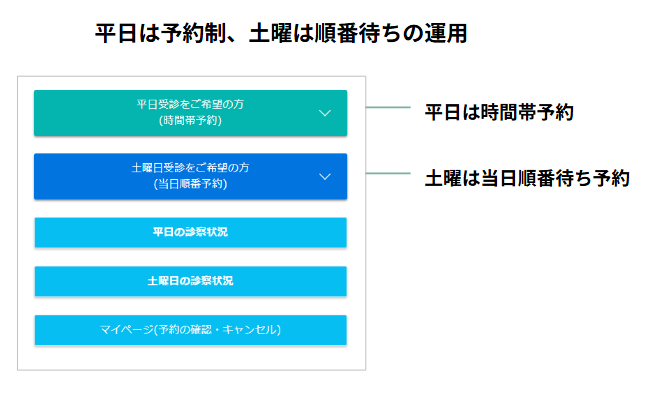

2-4. 曜日で切り分け(平日は予約制、土曜は順番待ち)

平日は予約制を採用。週末は混雑することが多いため、土曜日だけ順番待ちで運用しているクリニック様もいらっしゃいます。

これは、平日はなかなか来られない方や、土曜日しか時間が取れない方のために受診しやすい環境をつくる工夫と言えます。

さらに、「平日なら予約制でスムーズにご案内できますよ」とお伝えすることで、平日の予約枠への誘導もしやすくなります。

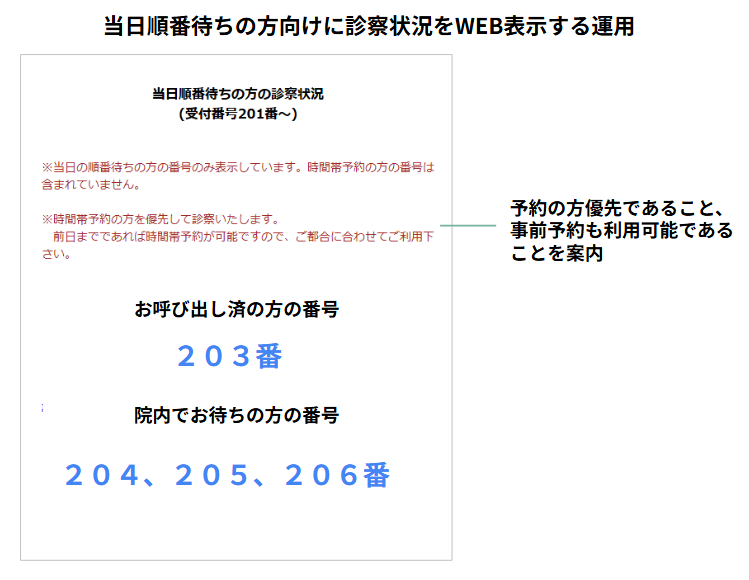

2-5. 前日までは事前予約制、当日は順番待ち制

こちらは、毎日の診療を「事前予約の患者さん」と「当日順番待ちの患者さん」の両方で受け入れるという運用スタイルです。

この方法で気をつけたいのは、診察の順番についてのルールを患者さんにしっかり伝えることです。

多くのクリニック様でも「予約の方が優先」というルールを設けていると思いますが、患者さん自身にはその優先順位が見えにくいため、不満につながるケースもあります。

たとえば、当日に順番待ちで「10番」を取った患者さんが、「10番ならすぐ呼ばれるだろう」と思ったとしても、実際には事前予約の方が優先なので、2時間以上待つことになってしまう場合もあります。

その際、患者さんからすると「自分の順番がどんどん抜かされている」と感じてしまい、ストレスを感じてしまうのです。

このような誤解を防ぐためのポイントは

・事前予約優先のルールをしっかり伝えること

・当日順番待ちの番号は201番〜など、大きな数字から振り分けること

番号を工夫することで「10番=すぐ呼ばれる」といった誤った期待を防ぐことができます。

ちなみに、弊社の「メディカル革命」では、順番待ちの番号も自由に設定できるので、こうした運用もスムーズに行えます。

なお、この方法は事前予約をメインとしたクリニック運用の一例です。現在、当日の順番待ちのみで運営されているクリニック様には少しハードルが高く感じられるかもしれませんね。

予約を中心とした運用に移行する方法やステップについては、また次回の記事でご紹介できればと思います。

3.予約制(時間帯予約)クリニックの院内滞在時間はどうなる?

予約制(時間帯予約)に移行した際に、

「本当に患者さんをお待たせせずに運用できるのか?」

という点は、誰もが気になるところだと思います。

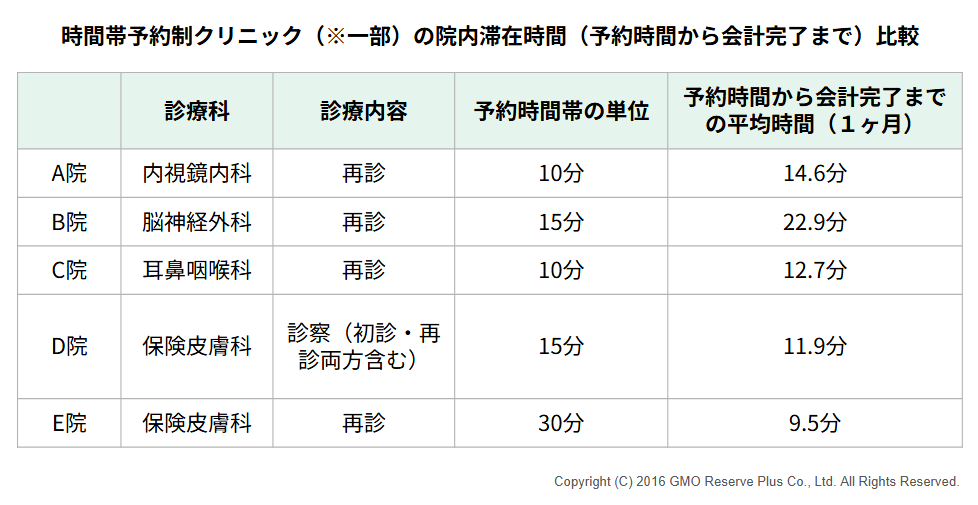

予約制では、順番待ちと違い、患者さんの「予約時間」を基準にして、来院から会計完了までの時間(=院内滞在時間)を計測することで、実際にスムーズな運用ができているかを客観的に判断することが可能です。

弊社のお客様の事例では、予約時間から会計完了までの平均滞在時間が30分未満に収まっているケースも少なくありません。

時間帯予約制を導入することで、職員全員の意識が「時間通りに診療を進める」という目標に自然と向かい、その積み重ねが、このような素晴らしい結果につながっているのだと感じています。これはまさに、現場の職員の皆さま一人ひとりの努力の賜物ですね。

4.まとめ

弊社のお客様の実際の取り組みをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

どの併用パターンにも共通しているのは、患者さんにとって受診の選択肢が広がり、クリニック側も無理なく効率的な運営ができるという、双方にとって嬉しい仕組みになっている点です。

患者さんの生活スタイルやニーズに合わせて、柔軟に運用を工夫していくことが、これからのクリニック経営にはますます重要になってくるでしょう。

これから予約制の導入を検討されるクリニックの皆さまにとって、少しでも参考になれば幸いです。

順番待ちから時間帯予約に変更した/併用されている医療機関様の事例

●皮膚科の当日順番待ち受付から時間帯予約への移行を理想的に実現(日野皮フ科医院様 福岡県)

●小児科にうれしい機能満載!予約管理カレンダーは順番待ちと事前予約の並行管理が不可欠の小児科で本領発揮(すぎはら小児科・アレルギー科様 北海道)

●電話応対数50%削減を実現。時間帯予約への切り替えで診察の事前準備が可能に

IVR(電話自動応答システム)でもMRI検査の予約が可能に。70歳以上の患者さんが多く利用中(高木外科内科様 愛知県)